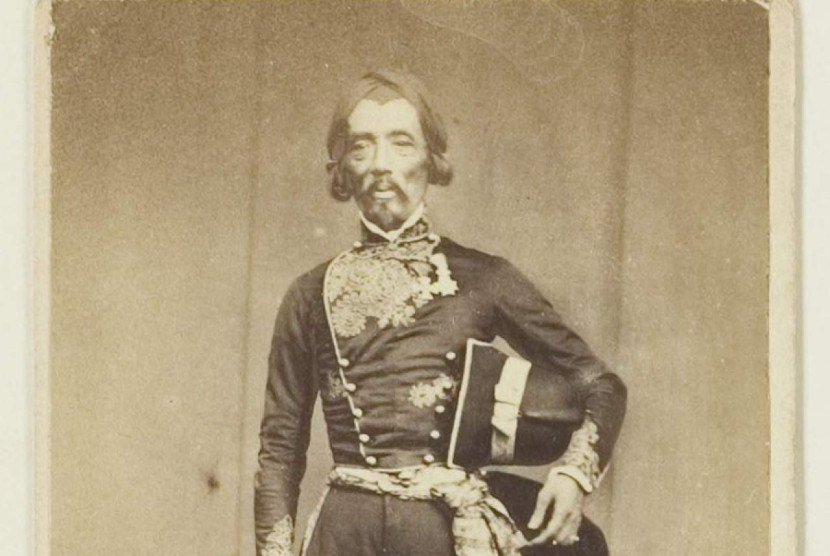

Diponegoro Itu Sultan, tetapi Bukan Sayidin Panatagama Kalifatullah, melainkan Sayidin Panatagama Kalifah Rasulullah

Sehabis menunaikan shalat Ashar Diponegoro membaca Alquran. Ia sedang duduk di bawah pohon beringin ketika mendengar bisikan akan menjadi Sayidin Panatagama Kalifah Rasulullah.

Heh, Ngabdulkamid sira, aranira mengko den paringi, iya marang Rabil ‘alamina, jeng Sultan Ngabdulkamite, Herucakra sayidu, pan panatagama ing Jawi, kalipah rasulullah.

Bisikan itu memberi tahu Diponegoro bahwa ia diberi nama Sultan Ngabdulkamid Herucakra Sayidin Panatagama Ing Jawi Kalifah Rasulullah. Lalu, ketika Diponegoro berbaring di batu, ia didatangi delapan orang, salah satunya mengangkat tinggi-tingg dengan kedua tangannya.

Oohya! Baca juga ya:

Surat itu lalu dibaca di depan Diponegoro. Isinya sama dengan bisikan yang didengar oleh Diponegoro sebelumnya.

Ngabdulkamid berasal dari Abdulhamid. Artinya abdi dari Alhamid. Alhamid adalah salah satu nama Allah. Sayidin artinya pemimpin agama, panatagama artinya ahli tata agama. Sedangkan arti kalifah rasulullah ialah wakil Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW.

“Van der Kroef memberi arti kepada kata panatagama sebagai head of the state (kepala negara). Kami rasa arti itu tak tepat,” tulis KRT Hardjonagoro dan kawan-kawan., tetapi tidak disebutkan arti yang tepatnya.

Sri Sultan di Yogyakarta dan Sri Susuhunan di Surakarta juga memiliki sebutan Sayidin Panatagama. Keterangan di belakangnya ialah Kalifatullah, wakil daripada Allah.

“Kami sendiri sebenarnya tak yakin betul, apakah pengertian Kalifatullah itu benar-benar seperti yang dimaksudkan dalam arti kata leksikal bahasa Arab, yaitu wakil dari Allah sebagai Dzat Yang Tertinggi,” kata KRT Hardjonagoro dan kawan-kawan.

Oohya! Baca juga ya:

Titel itu tak dipakai oleh raja-raja negara bagian di Malaysia. “Tapi dipakai juga oleh raja-raja Islam dari Dinasti Abassiyah dan sultan-sultan Turki,” lanjut KRT Hardjonagoro dan kawan-kawan.

KRT Hardjonagoro dan kawan-kawan menyampaikan dugaannya, pemakaian titel Kalifatullah itu meniru raja-raja pra-Islam. “Seperti misalnya Erlangga dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu, Hayam Wuruk sebagai penjelmaan Dewa Siwa, dan sebagainya,” kata KRT Hardjonagoro dan kawan-kawan.

Untuk arti Herucakra, nama ini sering dihubungkan dengan Jayabaya, raja Kediri pada abad ke-11. “Raja Jayabaya itu dikatakan mengarang sebuah pralambang, di mana tersebut nama Herucakra itu sebagai raja waliullah yang menggantikan Raja Sunda-rowang,” jelasn KRT Hardjonagoro dan kawan-kawan.

Tapi pengertian ini tidak tunggal. Sebab ada pengertian lain mengenai Herucakra. Di bagian lain karangannya, Jayabaya menyebut setelah ada huru-hara akan muncul Raden Amisan.

Ia disebut sebagai Ratu Adil yang datang dari Arab. “Raden Amisan kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Herucakra, maka lenyaplah huru-hara di dunia itu,” kata KRT Hardjonagoro.

J Brandes mengartikan herucakra dengan mengenali kata asal. Heru berarti permata. Cakra ia sebut berasal dari kata cakrawarti yang artinya seluruh dunia. “Sehingga herucakra berarti permata dunia,” Kata KRT Hardjonagoro dan kawan-kawan.

NJ Krom menyebut Cakra-cakra yang dipakai untuk menamai patung yang mirip Bhairawa, yaitu Siwa dalam bentuk yang menakutkan, yang juga disebut sebagai Batara Kala.

Oohya! Baca juga ya:

Dugaan lain, cakra-cakra berasal dari Cakrapni-cakra. Cakrapani berarti yang bersenjatakan cakra, yaitu Dewa Wisnu. Di Indonesia ada patung yang digambarkan sebagai Dewa Siwa sekaligus Dewa Wisnu. “Yang disebut Hari-Hara,” kata KRTHardjonagoro.

Kata Hari-Hari, menurut KRT Hardjonagoro, dekat dengan haro-hara dalam bahasa Kawi. Haro-hara artinya kacau balau, huru-hara. “Jadi mungkin sekali kata hari-hara kemudian campur dengan haro-hara yang akhirnya disingkat menjadi heru atau hero, sehingga mazab ini dinamakan Heru-cakra.

Tapi, kata KRT Hardjonagoro, cakra juga berarti lingkaran. Ada rajah Kala-cakra, berbentuk lingkaran, yang dipakai oleh Dewa Wisnu untuk melindungi, manusia dari gangguan Batara Kala.

Herucakra juga disebut sebagai gelar bagi Mesias Jawa. Kehadirannya, kata KRT Hardjonagoro, dihubungan dengan datangnya masa tenteram setelah terjadi huru-hara.

Ma Raoejan

Sumber rujukan:

Sultan ‘Abdulkamit Herucakra Kalifah Rasulullah di Jawa 1787-1855 karya KRT Hardjonagoro, Dr Soewito Santoso,dan kawan-kawan (1990)

Untuk Yang Mulia Para Pencuri Naskah/Plagiator

Selama empat hari, Raffles menjarah Keraton Yogyakarta. Dari berbagai jenis barang yang dijarah itu terdapat naskah-naskah Jawa yang kemudian ia pakai sebagai bahan untuk buku The History of Java. Kendati naskah-naskah itu hasil jarahan, ia tetap menyebutkannya ketika ada bagian-bagian yang ia ambil untuk bukunya, seperti dalam kalimat: “Syair berikut adalah dari Niti Sastra Kawi”, “Cerita ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Crawfurd”.

Redaksi

oohya.republika@gmail.com