Identitas Indonesia yang Diinginkan Sejak 1920-an Memunculkan Nama Bahasa Indonesia

Apa yang dirasakan Tabrani terkait dengan identitas keindonesiaan pada dekade 1920-an? Apa sebutan yang cocok untuk orang-orang saat itu yang ingin disebut sebagai orang Indonesia, tetapi sehari-hari menggunakan bahasa Belanda? Tersirat keinginan memiliki identitas kebangsaan yang setara dengan bangsa lain.

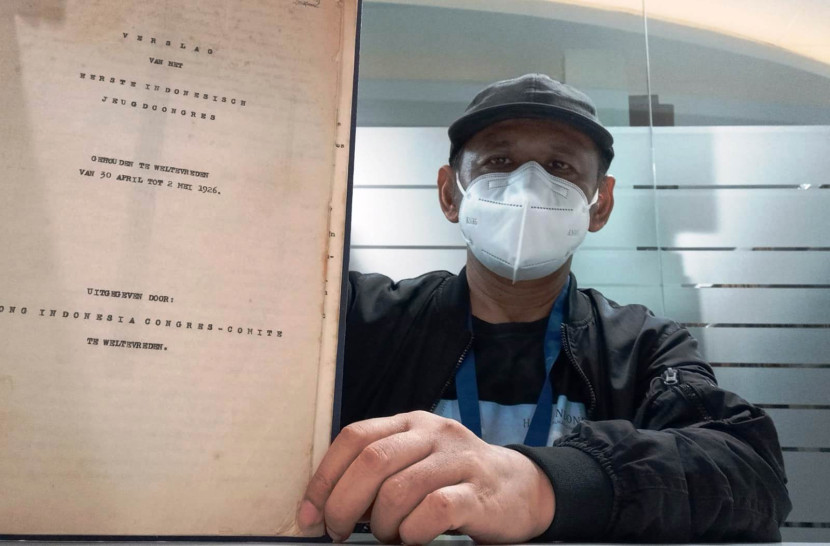

Saat wacana penerbitan bahasa Indonesia dimunculkan Tabrani di Hindia Baroe awal 1926, seorang pembaca bernama Nrs menyindir para aktivis Jong Sumatranen Bond dan Jong Java yang berperilaku kebelanda-belandaan. Perilaku ini dikaitkan dengan penggunaan bahasa, yang lebih senang menggunakan bahasa Belanda daripada bahasa Indonesia yang diusulkan Tabrani.

Ini kata Nrs:

Ingatlah! Kalau saudara-saudara tjinta kepada bangsa Indonesia, tjintailah bahasa Indonesia. Sifat ke-Belandaan itoe gantilah dengan sifat ke-Indonesiaan (Nrs, Hindia Baroe, 8 Februari 1926).

Melompat ke tahun 1940, kelas sosial yang dibentuk dari bahasa Belanda dan budaya Belanda ini masih ada. Bang Bedjat, pengasuh rubrik “Isi Podjok” koran Pemandangan yang dipimpin Tabrani, menyebutkan sudah meluasnya fenomena itu di kalangan orang Indonesia.

Berikut kutipannya:

Memang bahasa kita oleh kita sendiri kaga’ dihargain, tjoeman sekadar boeat pidato.

Apalagi perkara nama. Kalau ada gadis bernama “Soedinah” lantas panggilannja: “Dientje”.

Kalau ada jang bernama “Karlinah”, panggilannja “Lientje.

Begitoe seteroesnja.

Itoe memang soesah diboeang, sebab “keeping” kita soedah djadi koeping lain.

Soeara “Gendoek” of “Le”, of “Hangger”, anakda, ensepoer kaga’ legit lagi.

Perkara dansi2, jah, doeka teuing. Misalnja dansa “Lambeth Walk” atau “Djambret Wok”, itoe maksoednja memang “djambret rok (badjoe)”.

Dansi zonder djambret (seperti tari Sembodro) wah,... dianggap seperti kaga’ ada boemboenja.

Malah kadang2 ada jang koerang poeas, lantas dansi2 pakai ..... short (tjelana koetang), malah menoeroet Haminta ada jang pakai badpak (Pemandangan, 29 Maret 1929).

Penyebutan sebagai “orang Indonesia” sejak awal memang telah memunculkan polemik. Kaum pergerakan nasional mendengar istilah “Indonesia” (Indonesie) dan “orang Indonesia” (Indonesier) dari Prof Van Vollenhoven di Leiden pada 1917. Vollenhoven sejak 1905 menulis buku Adatrecht van Nederlandsch-Indie yang baru selesai pada 1918 untuk buku pertama. Buku kedua yang selesai pada 1924 dan buku De Ontdekking van het Adatrecht (1928) mengulas nama Indonesia dan orang Indonesia lebih detail.

Di buku pertama ini, Vollenhoven menyinggung nama “Indonesia” dan “orang Indonesia”, tetapi tidak berani menggunakannya di judul buku. Di buku-buku selanjutnya, Vollenhoven menyadari bahwa di wilayah yang disebut Indonesia ada wilayah yang menjadi koloni Inggris (Semenanjung Malaya, Borneo Utara, New Guinea), yang menjadi wilayah Portugis (Timor), dan Madagaskar. Ternyata, wilayah yang disebut Indonesia oleh JR Logan itu melebihi wilayah Hindia Belanda (De Tijd, 16 Maret 1931).

Gugatan terhadap nama “Indonesia” dan “orang Indonesia” itu pun masih muncul pada 1945, seperti kesaksian D Lageman ini:

Banyak yang masih ragu, bahkan terkadang enggan, untuk menggunakan nama ini.

Ini menemukan penjelasannya, tidak hanya karena orang Belanda pada dasarnya konservatif --dan istilah Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda) dan Inlander (Pribumi) telah digunakan selama berabad-abad-- tetapi terutama juga karena nama Indonesie(r) (Indonesia dan orang Indonesia) secara khusus digunakan oleh partai-partai politik Indonesia sebelum perang, yang sering menganjurkan sikap anti-Belanda yang mengganggu (Oost Indie, 2 Juni 1945).

Terlepas dari ketidaksukaan orang-orang Belanda terhadap sebutan Indonesia, karena berkonotasi memisahkan diri dari Belanda, nama Indonesia juga dinilai secara etnologi tak mewakiliki orang-orang yang mendiami wilayah kepulauan Nusantara itu. Suku di Nusantara sangat beragam dan tidak merupakan kesatuan.

Lantas, identitas seperti apa yang diinginkan Tabrani dan para pemuda saat itu untuk bisa mencapai kemerdekaan? Saat itu, para pemuda masih membawa identitas daerah masing-masing: Jong Sumatra, Jong Java, dan sebagainya. Namun mereka memiliki kesadaran, tak mau lagi disebut hanya sebagai orang Jawa saja, sebagai orang Sunda saja, orang Sumatra saja, dan sebagainya. Mereka menginginkan nama kolektif, yaitu sebagai orang Indonesia, meski nama ini dinilai kurang tepat secara ilmiah untuk menyebut orang-orang yang tinggal di wilayah Nusantara ini.

Namun itulah yang diinginkan. Mengubah Hindia Belanda menjadi Indonesia. Orang Belanda yang setuju dengan nama ini boleh memilih untuk tinggal, tetapi jika tak setuju terpaksa harus berkorban perasaan.

Priyantono Oemar